Em defesa do grande vilão. – Parte 1.

O olhar contemporâneo sobre o imponente panteão da filosofia separou seus personagens entre mocinhos e vilões. Obviamente, trata-se de uma generalização, mas minha percepção é que algumas figuras filosóficas desfrutaram de uma certa popularidade em massa nos últimos 50 anos. Seja com o olhar retrospectivo que vê certos pensadores como “a frente do seu tempo” – a primeira coisa que me vem à cabeça agora é Spinoza –, seja como o filósofo menor, que não prestamos a devida atenção – Montaigne? Ou Étienne de La Boétie? – a clivagem personalista se faz entre o filósofo que merece reconhecimento e aquele que merece ser soterrado e esquecido. Para aqueles não familiarizados, lembro de uma onda constante do deleuzianismo, com graves inspirações nietzschianas, que arrebatou a intelligentsia carioca entre a década de 80 e início dos anos 2000. Uma espécie de vertigem francesa enquanto recepção atrasada de Maio de 68. Definitivamente esse não é o caso de Hegel. Não, ele está no lado dos vilões. Talvez seja o maior deles, elevado à altura de arqui-inimigo, desses que a gente vê em filmes, que promovem genocídios em massa, megalomaníaco e absolutamente indefensável[1].

É claro que o circuito acadêmico de modo geral conta com scholars de todos os tipos. Então, sempre houve os especialistas falando, para o seu círculo, sobre idealismo kantiano e pós-kantiano. É necessário que haja professores dedicados a estudar esses autores, como acontece com os campos de filosofia medieval ou antiga. Porém, gostaria de chamar a atenção para um fenômeno um tanto recente, que será o próprio tema desse texto, que é o fato de que, nos últimos anos, o hegelianismo parece ter sido ressuscitado, como uma alma penada que começa a disputar lugar com a vaga francesa anti-identidade.

Tenho algumas teses (três, especificamente) para a explicação do porquê isso aconteceu, mas são só especulações sem muita profundidade ou provas empíricas. Resumindo, um fator determinante para isso foi o interesse cada vez mais crescente da filosofia anglo-saxã em Hegel. Daí se tem uma série de novos autores que passam a concorrer com a filosofia hegeliana francesa antes de Maio de 68, que podemos dizer que engrossaram o caldo estruturalista, e que dominavam as interpretações do pensamento de Hegel. Faço alusão aqui a figuras como Éric Weil, Jean Hyppolite e Alexandre Kojève. Essa contraparte anglo-saxã teria apresentado leituras diferenciadas das propostas por esses últimos, gerando uma espécie de renovação de Hegel.

Um outro fator que percebo (pois, vejam, são só percepções minhas), é a atração crescente pelo marxismo. Não é exagero afirmar que o marxismo esteve em baixa na cotação do mercado dos interesses intelectuais da filosofia política e do pensamento social. Isso se comprova não apenas pela hipótese do fim da história de Fukuyama de 1992, que teve uma repercussão considerável principalmente com a queda do muro, mas também com o predomínio de figuras como Habermas, Arendt, Rawls, etc., que parecem ter dominado a discussão sobre filosofia política durante as décadas de 90 e 2000, assim como expoentes como Foucault, que desloca o problema do capital para o problema do poder. A questão é que, quando se começa a perceber a falência de um modelo neoliberal, que arrasta as pessoas para a miséria, precarização e insegurança, principalmente no mundo do trabalho, volta-se a Marx (eu ouvi um amém?).

Chegamos, portanto, ao último fator: Zizek. Não nego o fato de que Zizek protagonizou alguns incidentes questionáveis nos últimos tempos, principalmente seu texto sobre a guerra da Ucrânia. Contudo, é inegável a sua relevância em termos de divulgação para um público mais leigo mundialmente. As pessoas sabem quem é o Zizek. E é isso que o torna um intelectual público de alcance em massa. Poderia fazer alusão aqui à proficuidade de suas publicações e, por conseguinte, às traduções em várias línguas de seus textos. Mas antes disso, quem não lembra do seu debate com o Jordan Peterson? Esse expoente intelectual da extrema direita que ganha visibilidade por ser um agitador político no pior sentido da palavra?[2] A primeira coisa que pensei quando vi esse debate foi como aparentemente ele colocava em prática a cartilha midiática não só da liberdade de expressão, mas também da crença em discussões argumentativas no formato “debate”, pautada no fundamento da esfera pública como locus próprio de ponderação.

Se emula um confronto civilizado, que no fundo desperta nos expectadores um impulso agonístico desesperado em busca de um vencedor. E ali, um assunto extremamente complexo precisa ser decidido a partir de falas relativamente curtas que, com certeza, não exaurem a questão – uma vez que dão margem frases de efeitos e simplificações. Esse modelo favorece o agitador da extrema direita. Mas ao contrário, não é o Peterson que rouba a cena, é o Zizek – que tomado pelo espírito do socratismo, com suas fungadas e seu inglês carregado de sotaque, leva Peterson (a personificação do Górgias e seu manto púrpura) a um claro estado de confusão mental. Ali, Zizek fura a bolha da academia e perturba o monopólio discursivo e performático do divulgador neo-fascista. É Zizek também que assume Hegel como uma de suas maiores influências.

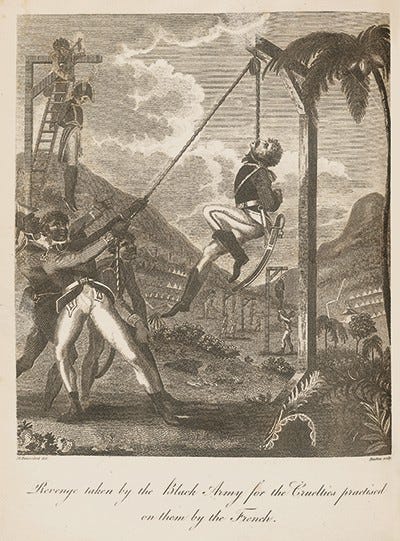

Para mim, esses três fatores parecem ser os motivos explicativos do porquê o hegelianismo está de volta. É claro que eu poderia pensar em outros, por exemplo, a aclamação do texto da Susan Buck-Morss, Hegel e o Haiti, que muda o eixo de leitura da tão comentada dialética do senhor escravo, combinando a tendência de reconsideração do processo de independência do Haiti com a imagem mais famosa e lugar-comum da Fenomenologia do Espírito, e que, mesmo que indiretamente, coloca em xeque a visão do Hegel eurocêntrico e racista. Mas infelizmente esse ainda é um efeito secundário, restrito àqueles que fazem parte da tradição filosófica alemã que vem de Kant e termina na Teoria Crítica.

A questão é que Hegel deixou de ser o cachorro morto chutado, para a alegria de uns e aversão (ou até mesmo indignação?) de outros. Termino esse texto com uma memória episódica. Por motivos pessoais, eu comecei a me interessar por filosofia alemã na graduação. Ao chegar no doutorado, decidi estudar justamente idealismo pós-kantiano. Esse momento de decisão foi há quase sete anos atrás e, de certo modo, no Rio de Janeiro, ainda estávamos no fervor da onda da filosofia francesa que casava muito bem com o ethos carioca. Essa onda começaria a arrefecer ao longo do tempo, mas, naquele momento, ainda animados pelas “análises de conjuntura” que se amontoavam sobre as jornadas de junho e que seguiam uma linha pró-horizontalismo organizacional com pitadas de anarquismo e diagnósticos da insuficiência hierárquica de partido, era solitário gostar de Hegel.

E era solitário principalmente porque Hegel, na melhor das hipóteses, era um pensador obscuro largado no meio da filosofia moderna. Na pior das hipóteses, significava se interessar pelo grande ideólogo do estado opressivo, irremediavelmente ligado ao modelo do estado prussiano. Significava ver valor no proto-nazista que afirmou a superioridade alemã em todos os sentidos. Significava se dignar a estudar o maior racista da história da filosofia. Era solitário. E não só porque invariavelmente eu estava fora dos “assuntos quentes”[3] das discussões sobre o momento político do país, assim como das leituras que majoritariamente se pautavam sobre uma consideração afetiva e suas subsequentes relações com esse contexto político, mas porque as imagens supracitadas feitas sobre Hegel estavam parcialmente certas. Porque sim, o modelo de Estado hegeliano permite a visão da organização política a partir de estamentos imóveis na filosofia do direito, o que bloqueia a possibilidade de democracia e participação efetiva das pessoas, fazendo com que a representação política se imiscua com interesses econômicos. De quebra, ele ainda defende a monarquia (mesmo que constitucional) como melhor modelo de governo e opera sempre a partir de um espírito anti-revolucionário. Porque sim, em Hegel, tudo parece tender para a Alemanha: a poesia romântica como manifestação mais desenvolvida de arte, o cristianismo protestante como religião mais verdadeira, a filosofia alemã como o ápice do trabalho especulativo, ele, Hegel, como a encarnação do espírito absoluto. E, em último lugar, porque sim, ele era um racista e era um misógino, como praticamente todo mundo do seu tempo.

Mesmo assim, existem coisas valiosas sobre Hegel e eu gostaria de falar sobre os pontos que eu mais gosto. Mas, infelizmente, devido ao tamanho desse texto aqui, terei que deixar para a próxima vez.

[1] Gostaria de dizer que estou me referindo à vasta produção cinematográfica que cobre narrativas sobre o Holocausto, mas a referência, infelizmente, é o Thanos na franquia dos vingadores.

[2] Por “pior sentido da palavra”, faço referência às considerações propostas em “A personalidade Autoritária” de Adorno. Ali, se destrincha o modo de operação de agitadores políticos que flertam com pautas conservadoras/reacionárias. Acredito que as análises de Adorno guardam semelhanças consideráveis com a figura em questão.

[3] Um grande amigo um dia me deu o diagnóstico sintético disso quando afirmou “Mirian, isso acontece porque seu tema nunca é sexy”. De fato, qual atrativo existe para os três volumes da Ciência da Lógica?